L’Observatoire de la diversité culturelle vous invite à la ciné-rencontre dédiée à l’Australie, mercredi 15 Novembre à 19h a Auditorium du centre culturel Jean Cocteau.

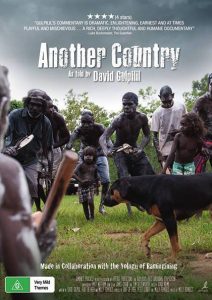

Projection du film documentaire Another country

Projection suivie d’un débat, en présence d’Alastair Davidson, professeur émérite de la Monash University à Melbourne

Comédien australien et aborigène, David Gulpilil raconte dans Another Country, ce qui est arrivé lorsque le mode vie de son peuple a été interrompu par celui des « blancs ». Ce documentaire évoque les conséquences du contact, la force de l’impact de l’Autre, les ravages causés par la superposition de deux cultures, l’une nouvelle et l’autre traditionnelle et les problèmes qui en découlent dans divers domaines de la vie quotidienne : le temps, l’argent, les ordures …

Résumé de la soirée

….

Le 15 novembre 2017

Another Country de David Gulpilil

Alastair Davidson : « Un grand merci à l’Observatoire de la Diversité Culturelle, à Josiane et à vous tous d’être venus regarder ce film. Et merci encore de m’avoir invité pour ouvrir le débat sur le contenu et le sens de ce film.

Je tiens d’abord à m’excuser auprès des aborigènes. Je fais mes excuses auprès d’eux pour deux raisons : premièrement, il n’est pas donné à n’importe qui, et encore moins à un blanc qui n’est même pas autochtone, le droit de parler de la gestion des terres traditionnelles par les premiers habitants du continent australien ; deuxièmement parce que, à mon avis c’est aux victimes de parler véritablement de leur parcours et de leurs souffrances.Évidemment, je ne suis ni aborigène, ni victime. En fait, comme 95 % des habitants du continent australien je n’ai jamais été dans un endroit tel que nous le montre Another Country ; et si j’ai une connaissance superficielle du style de vie à 2000 kilomètres de ma ville, Melbourne, ce n’est que parce que, par une démarche personnelle, j’ai fait le tour du Kimberley (que vous avez peut-être visionné dans le film Australia) et du Northern Territory, pour combler cette ignorance impardonnable. Et encore, visiter le Kimberley ne vous permet pas de dire grande chose sur le reste et sur les conditions de vie des autres aborigènes de ce continent immense »

Si on s’est un tant soit peu intéressé aux aborigènes, on sait que leur civilisation est très sophistiquée sur certains points notamment sur ce qui touche au spirituel, le fameux temps des rêves, or dans ce documentaire on les voit, au demeurant sympathiques, parqués dans un village, est-ce que vous pouvez nous raconter comment on en est arrivés là ?

A.D. : « Ce film de Molly Reynolds, raconté par le comédien aborigène le plus célèbre d’Australie (et selon mon fils critique de cinéma le meilleur de tous nos comédiens y compris Kidman, Gibson et autres), ce film donc met le doigt sur la mauvaise foi des blancs du continent. Cette mauvaise foi se révèle déjà dans les mots ‘traditional owners’ – propriétaires traditionnels.

Avant l’invasion blanche de 1788, les aborigènes n’avaient pas le concept de propriété des européens. Ils vivaient plutôt en symbiose avec la nature, sans cultiver dans notre sens et sans les problèmes de gaspillage qui vont avec, et sur lesquels Gulpilil insiste dans son film. Selon les textes de Vattel, Locke et autres, en occident, c’est le devoir de cultiver la terre qui fonde le droit de propriété et le droit d’exclure les autres d’une parcelle de terre, Celui qui vivait en vagabondage et de cueillette n’avait pas le droit d’exclure les étrangers de la terre. Cette interdiction s’accompagnait d’un devoir de produire plus que son seul besoin pour pouvoir nourrir une population toujours grandissante. Il fallait labourer les champs pour cultiver des semences plantées, blé, riz, maïs. Or les aborigènes cultivaient à leur façon et observaient une gestion de leurs territoires qui était très sophistiquée, en brulant systématiquement les sous-bois pour assurer des cycles de régénération ‘naturelle’ des fruits, graines et légumes .Ils étaient proches des principes écologiques. Actuellement, les scientifiques regardent d’un moins mauvais œil les pratiques des aborigènes. Mais , au moment de l’occupation des côtes australiennes par les blancs, la nonchalance/ insouciance apparente des autochtones à l’égard de l’agriculture était méprisée. Nous étions à la rencontre de deux systèmes d’exploitation du sol différentes et opposées. Là où les terres communales ouvertes avaient disparues en Occident, voire en Asie et en Afrique, il n’y avait pas de parcelles closes sur le continent australien.

Mais, la défense d’un territoire chez les blancs comme chez les aborigènes va de pair avec la capacité et la puissance de repousser l’envahisseur.

Or, pour moi, l’aspect du film qui m’a marqué le plus est le rappel constant que les autochtones australiens vivaient en petites bandes et clans et se déplaçaient constamment d’un endroit à un autre à la chasse ou à la cueillette suivant les saisons et les rythmes naturels. Chaque famille élargie ou clan vivait séparément des autres. S’il y avait des rencontres, des marchés, ces célèbres corroborées, où on échangeait femmes, cadeaux et chants et s’il fallait parler forcement plusieurs des 3.000 langues du continent pour se faire comprendre avec ses clans voisins, jamais il n’y avait pas eu avant 1788 une nation aborigène ou un état quelconque capable de faire face au blancs. Les recherches les plus récentes font état d’une donnée incontournable. Un état, un peuple, n’émergent qu’avec l’évolution d’une culture céréalière. En plantant leur drapeau, ces blancs s’attribuaient le droit de prendre le continent sous prétexte que les aborigènes ne cultivaient pas leurs terres et n’en avaient pas besoin puisqu’ils étaient peu nombreux (et entre parenthèses évidemment pas affamés comme ces maigrichons de blancs).

La résistance des aborigènes qui n’a pas tardé à venir après la curiosité initiale fut occasionnelle mais continue jusqu’à nos jours. Cette défense de leurs terres a déclenché un nettoyage éthique, ils étaient chassés vers l’intérieur. A chaque fois que la frontière (le front ?) de la civilisation blanche avançait, les survivants aborigènes étaient repoussés vers des lieux où ils ne pouvaient pas survivre. Après l’anéantissement des clans côtiers, suivait l’enfermement des derniers survivants et – suite aux pratiques génocidaires communes à tous les empires occidentaux – la disparition des clans. »

On voit bien que les chasseurs/cueilleurs, organisés en clans n’ont pas pu résister aux colonisateurs, Est-ce que ces particularités ont pesé aussi dans la période suivante ?

A.D. : « Le thème essentiel de cette histoire, caché derrière le récit de Gulpilil, se résume dans les rapports de force inégaux. Il est à remarquer que parmi les colonisés des grands impérialismes, les peuples guerriers, cultivateurs, qui avaient un début d’état, comme les Maoris, ont réussi à vaincre les blancs et à imposer aux blancs, par des traités, une reconnaissance et une acceptation de leurs façons de vivre. Les projets génocidaires des blancs en Inde et en Asie ne pouvaient pas aboutir tellement les nations/états qui existaient déjà étaient grands. Plus tard, dans tous ces pays et dans les anciens empires, là où un peuple était assez nombreux et se fondait sur des longues traditions étatiques et culturelles, nous avons assisté après 1945 à la revanche des opprimés de la terre dans des guerres de libération nationale. Pour un public français il suffit de se rappeler du Vietnam, de l’Algérie. A leur tour les blancs ont été chassés des pays où ils s’étaient imposés par la force des armes.

Les aborigènes n’avaient pas les moyens de faire pareil. Puisqu’ils vivaient en petites bandes, clans, tribus, toute résistance menait directement à leur extermination par leurs plus puissants envahisseurs colonisateurs. Jamais il n’y avait de traité entre les deux peuples. Il ne nous reste que la triste histoire des tueries et des massacres, voire des pièges empoisonnés.

Tous les aborigènes que je connais personnellement ou que j’ai rencontrés racontent une expérience du génocide. Rappelez-vous bien que la condamnation de l’enlèvement des enfants métisses pratiqué en Australie jusqu’aux années 1970 rentre dans les titres de la Convention des Nations Unies contre le génocide, ainsi que la destruction volontaire d’une culture illustrée par Gulpilil . Néanmoins, après 1945 la politique brutale d’enfermement et d’extermination de la ‘race’ aborigène ne saurait continuer comme avant. Le régime des droits de l’homme universels établi par les Nations Unis suite à l’extermination hitlérienne d’ethnies entières, interdisait la politique génocidaire d’autrefois. La guerre continue des 150 ans de colonisation en Australie cédait lentement la place à un autre système de domination et résistance. »

Plus 150 ans, cela nous mène au milieu du 20è siècle, quel a été ce nouveau système domination/résistance ?

A.D. : « L’organisation politique pacifique des aborigènes dont l’objectif était d’obtenir des droits dans le système des blancs date des années trente dans les grands centres où il y avait une présence blanche depuis 150 ans. Sur la frontière, le génocide continuait en même temps (le dernier massacre de masse des aborigènes que j’ai pu découvrir remonte à 1943 dans le Western Australia – et l’histoire officielle admet qu’il y a eu encore des massacres dans les années trente). Mais ces débuts d’organisation fébriles ne débouchaient sur rien de plus ils ont été interrompus par la guerre où des aborigènes partaient se battre et où beaucoup d’entre eux ont trouvé la mort. Les aborigènes bercés par les promesses de l’état et de l’ONU pendant l’après-guerre, se fiaient aussi trop à la bienveillance du mouvement ouvrier et des syndicats. En effet, le peuple ouvrier majoritairement blanc avait toujours appuyé la politique gouvernementale à l’égard des aborigènes. Maintes fois complice dans les pires crimes génocidaires qu’il cachait ou niait, tout comme les américains blancs, le peuple ne soutenait que peu les initiatives des aborigènes. Le premier but des organisations aborigènes étaient l’admission aux droits à la citoyenneté qu’on leur avait toujours refusée. Fait curieux de l’histoire, les aborigènes n’avaient jamais été comptés dans la population australienne, ils en étaient formellement exclus par la Constitution fédérale de 1901– exclusion exigée par la Grande Bretagne pour défendre les aborigènes contre les méfaits de la population blanche. Ils vivaient donc de 1900-1970 sous des lois qu’ils n’avaient pas faites. En langage Rousseauien, ils restaient esclaves de la majorité.

Finalement, après un referendum, la citoyenneté pleine et entière leur a été accordée en 1967 – cent ans après les esclaves noirs des USA. Ensuite, la politique multiculturelle australienne, très réussie, adoptée dans les années 70 pour intégrer la migration de millions d’italiens et grecs et autres, leur a apporté également des bénéfices. En tant qu’ethnie reconnue comme toute autre minorité, il leur a été dévolu une sorte d’autogestion communautaire et une indépendance partielle. En 1975 , la loi Racial Discrimination Act, leur octroyait les droits de la Convention contre le racisme de l’ONU que l’Australie n’avait jamais appliquée.

Mais ces nouveautés sont arrivées trop tard. Déjà les sociétés aborigènes et leur culture avait été largement réprimée, anéantie. Quand ils avaient enfin le contrôle de leurs propres vies, ils ne se comportaient pas de la façon qu’attendait la majorité bienpensante blanche et son Etat. Ils « bouffaient » les subventions de l’état, ils buvaient, ils gaspillaient, ils n’envoyaient pas leurs enfants à l’école, ils sombraient dans la petite délinquance (comme tous les démunis de nos grandes villes, dont la maltraitance a provoqué des dérives sociales). »

Ce qui nous ramène à nos moutons ; ce film identifie souvent de façon humoristique certains aspect de la vie du clan du cinéaste Gulpilil. Pourriez-vous nous préciser un peu les critiques implicites ?

A.D. : « Que faire d’individus qui abimaient en temps record les voitures qu’on leur avait données ? Le film se focalise sur la réponse et ses séquelles dans le clan de Gulpilil. La réponse donnée au cours des années 2000 dans le Northern Territory a pris le nom de The Intervention – comme si l’histoire entière des relations entre autochtones et envahisseurs n’avait pas été une longue intervention non-désirée. Pour sauver les premiers d’eux-mêmes, l’état bienveillant a imposé une discipline sociale qui était calquée sur les pratiques des réserves où les clans étaient reclus pendant 100 ans au XIXè siècle loin de leurs terres ancestrales. S’ils n’observaient pas à la lettre les lois et règles exceptionnelles qui leur étaient appliquées dans ces campements, qui nous rappelle les villages ‘protégés’ de la guerre du Vietnam, ils ne toucheraient pas à l’avenir les bénéfices de l’état social, leurs pensions etc. Par exemple, celui qui n’envoyait pas son enfant à l’école verrait disparaitre sa pension maladie. Dans les moindres détails, leurs vies seraient encadrées. Another Country nous montre qu’ils ne pouvaient faire leurs courses qu’au supermarché d’état, j’ajoute, en utilisant souvent des bons d’achat. Certes, des fois, l’interdiction sur l’alcool voyait diminuer l’alcoolisme des jeunes parce qu’on ne leur vendait plus de bière dans les supérettes. Il y avait moins de violence. Mais on n’a pas vraiment de chiffres à l’appui (à noter que dans plusieurs communautés aborigènes dans le NT, les restrictions ou interdictions de l’alcool existait bien avant « l’Intervention », demandées par les gens eux-mêmes). »

Vous m’avez dit il y a peu que le message du film avait une ampleur plus large que la simple et triste expérience des compatriotes de Gulpilil. Dans quel sens ?

A.D. : « C’est une évidence qu’une guerre de libération réussie n’est plus possible pour les minorités ethniques qu’elles soient autochtones ou immigrées. Moins encore une violence individuelle ou anarchiste. Mais la voie de la participation démocratique et de l’adoption des valeurs dominantes n’est guère plus fiable. Les minorités sont condamnés à vivre sous les lois de la majorité qui est censée être une et unie.

Or, les minorités, dans nos démocraties, ne sont ni écoutées, ni entendues et ce film nous suggère que les politiques dites « bienveillantes » telle que l’Intervention mènent à la destruction des cultures minoritaires, ici de la culture aborigène.

Pleinement conscients de cette réalité, et en conséquence, des limites de la citoyenneté nationale, les aborigènes cherchent aujourd’hui à établir un espace libre où ils pourraient reconstruire leur culture et s’épanouir, comme nous le montre les derniers moments de ce film. Cette quête d’un espace où la majorité démocratique n’a plus le droit d’intervenir est commune à presque toutes les minorités ethniques du monde. L’enjeu évolue d’une demande de citoyenneté et d’intégration à la nation et aux valeurs majoritaires – en France aux soi-disant valeurs républicaines qui cachent une discrimination que nous les étrangers éprouvons tous les jours – vers reconnaissance de droits particuliers – de vivre à leur manière et différemment des autres. Depuis 50 ans les peuples minoritaires se réunissent mondialement pour revendiquer les droits universels proclames p. e. au Canada et en UE, les plus avancés dans ce domaine. Ces droits garantissent cet espace libre hors l’intervention de la majorité démocratique.

Pourquoi insister tant sur leur lutte pour les droits de l’homme ? Parce que les gagnants de la lutte anticoloniale ont trop souvent reproduit chez eux les problèmes des minorités opprimées qu’ils avaient connus eux-mêmes. Il est dans la logique même de la création des états-nations, que les minorités seront détruites par les majorités.

Par exemple : Haïti, le Maghreb, l’Afrique noire. Ces pays à l’instar de l’occident ont cherché à protéger la nation en chassant l’autre, mais ils ont reproduit la politique d’exclusion (de marginalisation) de leurs anciens occupants sans jamais se soumettre à une critique profonde des valeurs éco/socio/politiques de l’Occident.

Le challenge pour les minorités minuscules, les derniers des Mohicans, reste : par quels moyens obtenir leur droit à la différence ? Parfois, une lutte violente et armée des amérindiens, comme aux USA il y a dix ans, soutenue par des moyens financiers (revenus des casinos) a débouché sur une reconnaissance de leurs droits et de leurs valeurs. Mais, puisque chaque face-à-face provoque des représailles et parce que nous devrons vivre ensemble à l’avenir dans ce monde multi-ethnique, l’intérêt du film Another Country pour nous est plutôt que Gulpilil mène une lutte idéologique et de principes par la critique incontournable et tranchante des valeurs et « life-styles » du capitalisme avancé qui veut à tout prix inculquer les valeurs malsaines et néfastes de la consommation, gaspillage et surmenage. Gulpilil nous rappelle que ce style de vie apporte des malheurs non seulement à son peuple mais à tout le monde ; que nous ne vivons plus avec la nature mais que nous exploitons et épuisons cette nature avec notre surconsommation. Plus nous mangeons, plus il y a de la malbouffe et du gaspillage.

En somme, les petits peuples débordés par le système posent un vrai challenge moral et éthique structurel à l’état capitaliste. En nous montrant les conditions de vie des Yolgnu, Another Country nous montre aussi qui sont les coupables des maux dans un monde plus vaste et qui sont ceux qui minent les principes de base de nos sociétés. Soit la terre est à nous et en tant que nation (p.e. les Corses) nous avons le droit d’en faire ce que bon nous semble et de refouler ou rééduquer ceux qui ne veulent pas s’intégrer et qui menacent notre vie de consommation ; soit il faut admettre d’autres modes de vie à l’intérieur de nos sociétés.

Je résume : Another Country montre que les politiques actuelles en Australie mènent à la dégradation, voire à la mort, des aborigènes. A la fois, il remet en question deux principes chers à l’Occident : la nationalité exclusive et la démocratie majoritaire qui impose ses lois (elle n’est pas dans la rue !) ; l’état-nation souverain. Il n’est pas étonnant que l’état australien se sente menacé et tâche de faire taire les voix – aussi douces soient-elles – de Gulpilil et de ses semblables. »